□青岛日报/观海新闻记者 李魏

跟随古建筑,

深入营造学社的川康之旅

未来相当长的一段时间,“中国古建筑”都会是一个首选的旅行关键词。这受益于一款爆火的国产原创游戏《黑神话:悟空》,还有不久前位列世界遗产名录的北京中轴线。而九月刚面世的一本由广西师范大学出版社出版的新书《漫长的调查:重走川康古建筑调查之路》,则将我们对于中国古建筑的迷恋由北方转向偏远的西南——

1939年,营造学社将视野投向四川,酝酿一次长达173天的调查,因调查区域涉及四川省与西康省,史称“川康古建筑调查”。作为营造学社历史上最为漫长且意义非凡的一次考察,梁思成在这次调查中提出了创新的“佐证法”,即通过汉阙、崖墓、石窟等遗迹来探寻唐代以前建筑的历史痕迹。这一方法的运用,使得《中国建筑史》中汉代部分的撰写得以丰富和完善。

雄伟的雅安高颐阙、神秘的彭山崖墓、精美的大足北山石刻、庄严的梓潼七曲山大庙以及幽静的蓬溪鹫峰寺,均在此次调查中被发现和收录。而梁思成的另一部力作《佛像的历史》也大量借鉴了四川石窟的考察成果。书中关于调查线路的记述极其细致,读者完全可以按书索骥,再度深入营造学社的这次川康之旅。但可想而知,经历战火与历史的变迁,85年前图片中的建筑与情境,正如人的离散,早已不复当初。

书里造型雄丽、雕刻华丽的雅安高颐阙尤其令人印象深刻,它位于四川盆地与青藏高原交界处,群山环绕,1939年的10月,学社从川北招待所动身,雇滑竿前往高颐阙所在的姚桥村。“阙”是中国古代城楼、宫殿、寺庙、陵墓前的礼仪性建筑,因用途不同而门类纷杂,汉代创立之初就以阙的修建作为帝国威仪的象征。李白的词里有“西风残照,汉家陵阙”,可见唐代时,汉阙已然残破。作者萧易在这里写道:“两座古老的汉阙矗立在田边,掩映在枝繁叶茂的树丛中。阙前,两头庞大的神兽歪倒在草丛中;阙身开裂,杂草从裂缝中生长出来,调皮的孩童将鹅卵石塞入裂缝之中,高颐阙如同一位风烛残年的老人等待着他们的到来。梁思成、刘敦桢爬到梯子顶部,再翻到阙顶做测量,两位身着衬衫、穿着西裤、戴着礼帽的学者站在高颐阙上,刘敦桢扶着阙顶的雄鹰,梁思成拿着黑色的测绘本,他们清癯的背影掩映在起伏的群山中,低沉的乌云徘徊在山巅。”

这并非萧易的臆想,而是他根据当时拍摄的图片实景进行的描述。书中诸多历史细节描写,都来自于梁思成先生遗孀林洙女士手中保存的一份完整的川康古建筑调查照片,正是在这些老照片的引导之下,作者重走了这条调查之路。3100多张照片,如同一幅巨大拼图,拼接出85年前的四川古建,那些崖墓、汉阙、建筑、城市,如今它们有的还在地上,有的则只存在于纸上,图片中。当我们用文字对照曾经真实的影像,重回历史深处,以与85年前同样的视角审视古建的纹理图案,除了时移事异的感伤,不知为何,也总会从心底生出一丝岁月静好的安然。

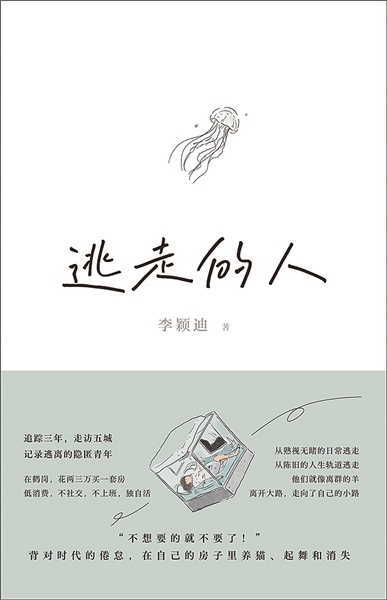

跟随“逃走的人”,

获得勇气和新的起点

还记得热播剧《凡人歌》里的沈磊吗?遭遇突如其来的婚姻变故,无法释怀,于是背起行囊,逃离眼前的苟且,过起日出而作、日落而息的山村生活,读的是梭罗的《瓦尔登湖》,剧中故事照进现实,在非虚构写作者李颖迪的新书《逃走的人》中,沈磊是一群年轻人。

他们有共同的旅行目的地——黑龙江鹤岗,河南鹤壁,安徽淮南、河北燕郊,过去三年里,非虚构写作者、曾经的媒体人李颖迪,寻找到这样一些年轻人,他(她)们选择离开大城市,去低成本生活的城市,两三万买一套房,不社交,不工作,不恋爱,囤积食物,养猫,隔绝自我,闭门不出。最初,李颖迪选择以旁观者的视角,只是想知道为什么当下会出现这样一种生活方式,之后单纯的好奇心便转变为另一种形而上的追问——人会为自己选择怎样的存在?如果逃离是一种存在方式,那么它究竟能否通向自由?所谓自由,是从一个地方到另一个地方吗?当我们的面前出现一些不同的分叉,像手指离开手掌那样延伸开去,分岔的尽头又会是什么?……

比《逃走的人》早半年出版面世的《离岛:于偏僻之地重建生活》,是移居日本的中国青年作家库索所写的一部日本版《逃走的人》。“离岛”是指远离本土、隔绝于世的岛屿,而据说每200个日本人之中,就有一个生活在离岛,它满足人们与世隔绝的浪漫想象:丰裕的自然,亲密无间的邻里关系,得以完好保留的古典之美,悠闲缓慢,自给自足。与李颖迪一样,库索历时三年独自走访这些偏僻小岛:为日本人定制旅行的年轻美国亚裔,拜师学艺、移住小岛四十余年的加拿大老先生,从零开始种植葡萄的法国金牌酿酒师夫妇,毕业于东京名校、拒绝高薪offer的80后爸爸,带领非遗传统艺术重获新生的庶民表演者……他们活出了我们不敢过的人生。只不过在库索这里,“逃走的人”更多是打破城市生活边界的一股正向气象,是普通人汲取生命的另一种可能。

而在中国百度的“隐居吧”,有超过137万名成员,他们中许多人已经脱离了大城市的主流生活,去到更低成本的乡村或城镇,过上了隐姓埋名的低欲望生活。李颖迪所做的即是走进这些当代“逃离者”的生活和内心。在书中,她记录了他们的来处,冷漠疏离的家庭,无法寻得的爱意;也与他们共度脱轨人生——在鹤岗,面对漫长的黑夜,窝在温暖的旧房子里,讨论生的意义以及死的孤独。

对于李颖迪而言,《逃走的人》是一次具有争议性的带着理性思考的书写。“这是一次漫长的旅途,不仅走入陌生人紧闭的家门,更是试图探索我们这一代疲倦但仍拥有微小勇气的心灵。”逃离者中,有人如同剧中的沈磊一样,获得了成长,重新找回了生活的掌控权,但更多人则从一种不自由,陷入另一种不自由,失去与外界的联系,找不到生活目标,最终付出所谓自由的代价……

或许,《逃走的人》是一本可以提供无数种鲜活活法的书,但却无从为我们解答人生的终极命题。许知远说,如果你生活在一个安定的、看起来符合你感受的人生,你会沉闷至死,因为人的本质即是厌倦所有既成的东西,人会渴望冒险。而逃逸或是一种怯懦,也可能是一种勇气,一些时候,我们需要脱轨来辨认自身。但正如那句老话所言:愿你出走半生,归来仍是少年。但愿我们都能够以最短的实验期限找寻自我,尽快发现与回归那个藏有更多可能性和丰富性的依然少年的自己。

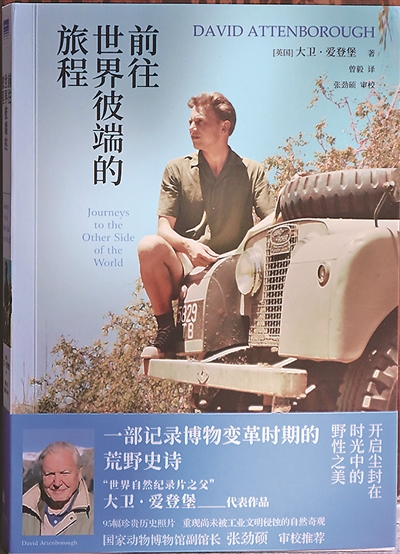

跟随不老博物学家,

踏上前往世界彼端的旅程

上周,纪录片《大卫·爱登堡的环球探险》登陆央视9套纪录片频道。这位世界自然纪录片之父、不老博物学家的人生之旅堪称传奇,他已从业70余年,今年已是98岁高龄,而他昔日带我们重访标志性自然奇观,利用最前沿的科技向我们呈现自然界史诗般壮丽的影像,已成经典。

据英国当地媒体报道,因多年来对野生动物信托基金慈善机构联合会的支持,日前,大卫·爱登堡在伦敦野生动物园被授予罗斯柴尔德奖章。作为行走的“英国国宝级”人物,98岁的他已荣膺无数奖项:“地球卫士奖”终身成就奖、“爱丁堡公爵保护奖”……他是英国著名电视节目制作人、主持人、博物学家和旅行家,在长达70余年的职业生涯中,他成为地球代言人,向观众呈现了地球生命的几乎每一个方面,并深刻改变了我们认识自然的方式。

译林出版社科普品牌“天际线”近日推出了大卫·爱登堡的经典之作《一位年轻博物学家的探险》和《前往世界彼端的旅程》,两本书中,他生动回顾了20世纪五六十年代自己开拓自然纪录片事业的曲折经历,并为读者开启了一次次引人入胜的环球之旅,包括当年前往圭亚那、印度尼西亚、巴拉圭、太平洋岛屿、马达加斯加、澳大利亚北领地等地的见闻。

他的文笔诙谐灵动,“南美洲是世界上一些最奇异、最可爱、最恐怖的动物的家园。在这个世界上,可能再也不会有什么生物像树懒那样,整天把自己倒挂在森林里高大的乔木上,无声无息地在极其缓慢的节奏中度过自己的一生;也再不会有像稀树草原上的大食蚁兽这样身体结构严重不成比例的奇怪生物,它的尾巴大得像一条蓬松的横幅,没有牙齿的细长口腔像一根弯曲的‘管道’。除此之外,精致美丽的鸟类在这里实在是太常见了,以至于变成了最不起眼的动物……”他不仅描摹纯真质朴的地理风貌、万物生灵,还有当地古老的风土人情,并以博物学家与人类学家的双重视角,思考原住民具有可持续性的生存方式。

在没有出行计划的日子里,就让大卫·爱登堡带领我们,在野性和文明一次次碰撞之旅中感受人与自然迸发的生生不息的力量吧。

跟随“当代梭罗”,

接受来自野泳的魔力牵引

与自然的亲密接触也将是秋日阅读的头部主题。

当雾、雨、沟、渠、河、沼、湖、海……所有水体,都向你敞开,何不跟随自然文学大师罗杰·迪金,跳进水里,跨越边界,视人生为游戏、视快乐为彩头,度过充满水的一生。

在罗杰·迪金这位“当代的梭罗”看来,“游泳是一种仪式,是对种种边界的跨越:海岸线,河岸,泳池边缘,以及水面本身。当你进入水中时,某种变形悄然发生了。你将陆地留在身后,穿过镜子般的水面,从而进入了一个新世界。在那里,生存才是最主要的目标,而非志向与欲念。”在《野泳去》中,罗杰·迪金的描述能让你感受到一种独一无二的运动给予人类来自自然的全新能量——

“我唯一的目的是彻底迷失;我想要尽可能长久地消失在山林湖泊间,失掉回家的路。漫无目的游泳之所以美妙,是因为与之相关的一切都只关乎此时此地;它的本质、它所带来的剧烈体验都不会逸出其外,与过去、未来发生纠葛。游泳者欣然接受了他那充满谜团、疑惑与不确定性的旅途的牵引。他是溪流中的一片叶子,终于摆脱了人生中种种微小琐碎的目标。自然中的水永远有着治愈的魔力。不知怎的,它能够将所拥有的自我再生能力传递给游泳者。我一头扎进去时很可能还臭着张脸,俨然一副抑郁症晚期的样子,出来时却成了个吹着口哨的傻瓜。”

《野泳去》是罗杰·迪金18个月穿游英国河流湖泊的沿途见闻记录,而作为自然文学经典之作,它的动人之处绝不仅仅是沿途的记述,更多则是与读者的共情感悟:“游泳时,你能感知到身体的主要组成部分——水,而你的身体也跟着周围的水流动了起来。难怪我们在看到搁浅的鲸鱼时如此心有戚戚;我们自己一出生就已经搁浅了。……游泳者同时经历了出生的恐惧与至乐。”跟随罗杰·迪金的游迹,我们看到他渲染生命脉动的智性,当你跃入荒野,纵情与水流亲密接触之际,便是告别焦虑与内耗之时。

跟随瓦尔泽和黑塞,

在散步聊天中与世界保持联系

散步和聊天,如此平凡的日常,在作家那里却有着非比寻常的生命内涵。瑞士德语作家罗伯特·瓦尔泽在1917年发表的著名散文《散步》在2024年再版,一百多年后读来依然令人慰藉。

他以第一人称叙述,描绘了日常生活的琐碎和平凡之美,劝慰我们不要把自己锁在家里,像久旱的禾苗那样枯萎,像无人耕种的土地那样荒芜地生活。去散步吧,“让自己的身子骨活动活动,保持与那活生生的世界的联系”。“没有散步,没有与此相连的自然观,没有那些在散步中得到的美妙启示和警世恒言,那么我就会感到自己脑瓜子里像是空空如也,而事实上也的确是如此。最可爱的、最让人敬重的必定是那细心的散步者,他在路上走着,细小的东西疏而不漏,无论是一个小孩、一条狗、一只蚊子、一只蝴蝶、一只麻雀、一条小虫、一朵花,还是一个男人、一座房子、一棵树、一丛灌木、一只蜗牛、一只老鼠、一朵云、一座山、一张白纸,或者还是一小片被人撕碎了扔在一边的稿子,上面也许会有天真烂漫的小学生弯弯扭扭的字迹,他都会仔细研究,细心观察。天地之大、事无巨细,所有喜怒哀乐的事情对他来说都有同等的价值,都是一样的可爱,一样的美妙。”

罗伯特·瓦尔泽就这样慢慢穿过城市、村庄、树林、草地,记录下那些疏忽即逝的印象和挥之即来的思绪,这让他的故事诚实、讽刺、独特,总有不可思议的美。卡夫卡对此心悦诚服,“瓦尔泽的作品是我个人最伟大的发现”。苏珊·桑塔格也称赞散步的他:“关注一切有限、卑微与渺小……将流逝的时间以空间的形式体现得淋漓尽致”,或许这也将成为你接下来一周的人生主题。

下面再说说聊天的黑塞,人人都爱黑塞,他是全球青年的心灵挚友,永远属于年轻一代的诺贝尔文学奖得主。“在一个物欲横流趋势有增无减的时代, 在人们感情麻木、思想混乱的社会,与黑塞做伴,或许能够唤醒我们对精神追求的渴望,寻回被重重魔障掩蔽着的本性, 使得我们比较宽容、比较有同情心,或许还能多一点分辨是非的能力和怀疑的勇气。”《聊聊疾病聊聊天》的译者谢莹莹,透露自己病中躺在床上看黑塞的《温泉疗养客》的感受:黑塞仿佛知晓她的疼痛,他又那么幽默,读着读着,忍不住笑出声来,遗忘了疼痛。

《温泉疗养客》与《漫游记》《秋日人生》一起组成了这本《聊聊疾病聊聊天》中的三辑。它揭秘了一个前所未有的黑塞,一个不合群的怪人,蝴蝶和蜥蜴的朋友,神经兮兮的高敏感内向型人,他会暴饮暴食、玩物丧志,也会在瞬间恢复精神性;它也带我们与黑塞一同漫游湖光山色,聆听他对时间、自然、友谊、信仰的深邃洞察。

如果你在未来七天选择以阅读代替出行,美国19世纪的思想家、诗人爱默生,葡萄牙作家佩索阿抑或英国诗人奥登定会倍感欣慰。

爱默生曾严厉抗拒旅行这件事:“灵魂绝不是一个旅游者”,“旅游是傻瓜的天堂”,他形容说,“天才没有得到规劝留在家里,使自己与内心的海洋交流,而是走到户外从别人的缸里讨一杯水”,殊不知“生活的乐趣有赖于享受生活的那个人而非场所”;佩索阿在《不安之书》中慷慨陈词:“旅行是为那些没法感受的人准备的……只有想象力极度贫乏的人才会为需要四处走动去感受做辩护”;奥登则直言:“我必须拥有大量的知识才能感受世界。”

不过,也有作家独爱独自出游,比如伊恩·麦克尤恩,他说:“旅行或多或少将你置于作家笔下的角色——你在不断地经历各种情景,但不必对它们负任何实质性的责任。我觉得这一点特来劲。”不久前,作家许知远与历史学者王笛对谈,论及旅行所具有的万花筒似的意外属性——它打破单一的光线、节奏,把我们的角色进行某种转变,从而创造出一种新的能量,让我们不会固化于思维的惯性中。所以许知远把讲述十五年异国游历的三本游记命名为《意外的旅程》,并认为当初王笛放弃既有的一切,从零开始赴美深造,也是一次冒险的意外旅程,使他与固有的轨迹产生距离,才让曾经熟悉的生活重新变得清晰,才有了《跨出封闭的世界》《碌碌有为》《走进中国城市内部》这些另辟蹊径的著述……

古人所谓“读万卷书,行万里路”,这两者之间定是某种并行不悖且相辅相成的关系。实际上选择阅读他人的旅程,实则比一次无所适从的出游更有趣。很多年前,埃及诺奖作家马哈富兹曾每日坐在开罗最大的贸易市场,看人来人往,他当时说过一句话:“我每天坐在这个地方,等着世界向我涌来。”

接下来的一周里,或许这也会成为你的选择:在青岛这座城市的某个地方小坐,跟随文字开启一段旅程,等着世界向自己涌来,从杂乱到秩序。当我们阅读他人的旅程,从某种意义上也是在重建自己的生活。

前一期

前一期