开栏语:

4月2日是第18个“世界孤独症关注日”,今年的宣传主题是“落实关爱行动实施方案,促进孤独症群体全面发展”,这一天,全球将点亮蓝灯,呼唤对孤独症群体的理解与接纳。在青岛,有这样一群“守护星星”的人,他们用行动证明:真正的“点亮”,是让特殊儿童与普通孩子并肩坐在同一间教室,是让“星星的孩子”不再困于孤独的宇宙,是为他们赋能自立,让他们在属于自己的星河中顽强成长……

“世界孤独症关注日”来临之际,青岛早报记者深入青岛孤独症儿童康复、教育现场,记录“破壁者”的突围、见证“融合教育”的生长、聆听教育变革的跫音。

在青岛,有这样一位特殊教育工作者,她用20年时间探索出一条“融合教育”之路。从最初的特殊儿童康复机构,到如今覆盖学前教育、义务教育和辅助性就业的全生涯支持体系,她不仅为特殊儿童打开了融入社会的大门,也让普通儿童在共处中学会包容与责任。今天,让我们走近孤独症儿童融合教育专家、青岛幸福之家融合教育幼儿园园长刘树芹,听她讲述“融合教育”背后的坚守与突破。

她是融合教育的“破壁者”

被诊断为孤独症且患有癫痫的4岁男孩斌斌因无法与人正常沟通且有暴力倾向,在幼儿园里遭到了严重排斥。一个偶然的机会,斌斌妈妈得知青岛幸福之家幼儿园致力于开展融合教育,在孤独症儿童的康复与训练上有丰富的经验,于是带孩子从外地来青求学。在青岛幸福之家幼儿园里,通过两年的教育与训练,斌斌掌握了基本的沟通能力和社交能力,情绪行为得到了改善——这是刘树芹对记者分享的案例。

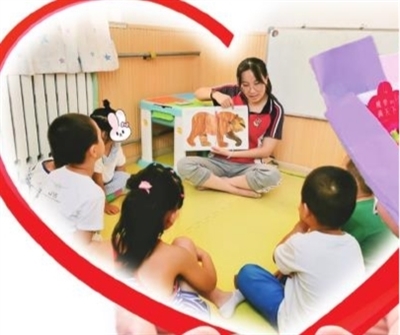

在位于市北区恩县路的青岛幸福之家融合幼儿园,记者见到了正在带着孩子开展课间活动的刘树芹。在这里,120多名特殊孩子和120多名普通孩子和谐共处,如果老师们不特意介绍,很少有人能分辨出哪是普通孩子,哪是特殊孩子。刘树芹告诉记者,在幸福之家幼儿园,孤独症孩子和普通孩子“同班同伴、同玩同学”,在集体活动中不会因为“特殊”而被区别对待。“当然,平等地对待每一个孩子并不代表忽略孩子的自身差异。”刘树芹说,“尊重个体差异,给予每个孩子‘共性环境中的个性关注’,让所有儿童得到合适的教育,是融合教育的教学目标。”刘树芹告诉记者,幸福之家幼儿园创办至今,已有近千名特殊儿童通过康复,顺利进入普通小学。2019年新成立的崂山园区为了让孤独症儿童更好地融入社会,开展1∶10的高质量融合教育,高度接纳特殊儿童,目前全园共有300多名儿童就读。

在刘树芹看来,孤独症孩子若想融入社会,最重要的是将他们放在一个正常的社会环境中进行康复和训练。幸福之家幼儿园成立之初,只有12名孤独症儿童,由于当时人们对孤独症认识不够,没有普通孩子的家长愿意把孩子送过来。“没有普通孩子,何谈融合?”刘树芹说,“招收第一个普通孩子时,我甚至不敢跟家长提‘孤独症’这三个字,只能说这些孩子不太会与人交流。”为了招收普通孩子,幼儿园一开始对普通孩子是免费。后来,为了维持幼儿园的正常运转,刘树芹象征性地向普通孩子收取每月180元钱的伙食费。担心普通孩子会因此退学的刘树芹却从家长处得到了意外的反馈:“就算你们收费高一点,孩子也不会转园。和这些孤独症孩子在一起,我们的孩子变得更懂事了。”

刘树芹告诉记者,自己开展融合教育20年来,收到了大量普通孩子家长的正面反馈。“融合教育是双赢的。”在刘树芹看来,在融合环境中,特殊儿童会将普通孩子当作榜样,从每日的接触中得到丰富的感知觉刺激,学习如何与其他小朋友沟通互动,建立和发展正常的人际交往关系;同时,这种环境也培养了普通孩子对特殊同伴的理解、尊重和关爱,以榜样的标准要求自己,提升了自我效能。

为特殊儿童全生涯护航

学前融合教育的成功,让刘树芹意识到,为特殊儿童提供连贯的教育支持至关重要。“学前融合只是起点,真正的挑战在义务教育阶段。”刘树芹发现,特殊儿童进入普通小学后面临诸多挑战。一方面,小学缺乏专业师资,难以满足特殊儿童的特殊需求。另一方面,专业师资的缺乏又导致了特殊孩子能力退化。此外,部分家长对特殊儿童进入普通学校存在抵触情绪。这两年,她将目光投向小学和初中阶段,组建特教团队进驻普通小学,为特殊儿童提供后续的护航。

在市北区大名路小学,特教老师每周入校3次,为随班就读的特殊儿童制定个性化辅导方案,同时培训普教老师识别行为信号,调整教学策略。大名路小学一名孤独症男孩的班主任告诉刘树芹:“以前他拍桌子时我会批评他,现在我知道这是他表达焦虑的方式,知道了该怎样引导他。如今,全班同学都学会了包容。”目前,“护航计划”已覆盖岛城4所小学,累计支持了50余名特殊学生。

“经过长期跟访,我发现,在融合教育过程中,有不少孤独症孩子能像普通孩子一样正常参与社会生活,还有不少孩子可以和正常孩子一样考高中、上大学。”刘树芹说,“对于一些能力较弱的孩子,我们鼓励他们进入特殊学校学习烘焙、茶艺、画画等技能。”

2023年6月21日,十几位特殊孩子的家长找到刘树芹,希望她能继续为孩子的未来提供帮助。面对家长们的信任和期待,刘树芹感受到了巨大的压力,同时也坚定了为特殊孩子探索就业之路的决心。2023年11月,刘树芹在崂山区创办了“益起来”辅助性就业示范创意中心。中心位于九水东路,就在青岛第六十八中学校门对面。记者走进中心后,发现这是一处集咖啡馆、小超市、烘焙屋、生态农场于一体的综合服务体验空间。中心根据残疾人员工的不同特点,分别开办DIY手作间、“心青年”超市和益起来咖啡吧等辅助性就业项目。在这里,特殊青年可以通过制作手工皂、艾草槌、种植蔬菜等劳动获得基本收入和社会保障。“我们的初心和目标,是希望他们能够自理自立,走出家庭融入社会,在父母老去之后能够独立生存。”刘树芹展示着就业青年李垚垚的钻石画作品——一幅不那么精致却充满生命力的画作,正是这群孩子成长的隐喻。

/ 新闻延伸 /

融合教育带来“双向奔赴”

20年来,刘树芹亲历了社会认知的转变。从最初招募普通儿童时,只能通过减免费用吸引外来务工家庭;到如今大部分人都对孤独症有了基本的认知。“有一位二孩妈妈特意把孩子送到我们崂山园区,她说‘希望孩子从小明白世界的多样性’。”刘树芹告诉记者。

政策支持也在加速破冰。青岛市将创新开展融合教育纳入“十四五”学前教育发展提升行动计划,辅助性就业中心则可享受场地租金补贴和社保补助。但难题依然存在:特教老师严重短缺,普通学校融合教育配套不足,大龄特殊群体就业空间狭窄。“一个就业中心需要6名老师照顾37个特殊青年,目前全靠社会爱心和义卖支撑。”刘树芹说。

面对未来,刘树芹的愿景朴素而坚定:“希望每所普通学校都能接纳特殊儿童,让他们得到个性化的支持;更期待某天‘特殊儿童’这个标签彻底消失——当所有孩子都能在同一个教室自然成长,才是真正的教育公平。”

采访结束时,幼儿园的孩子们正在操场上玩“老鹰捉小鸡”。分不清谁是普通儿童,谁是特殊儿童,只有此起彼伏的笑声回荡。这场持续20年的教育实验印证着刘树芹的理念:“教育不是改造,而是唤醒。当我们摘下‘异样’的眼镜,每个孩子都会闪闪发光。”

青岛早报/观海新闻记者 于倢 受访者供图

前一期

前一期