本周,岛城中小学校园里重新热闹起来。同一天,远在1800公里外的甘肃省定西市临洮县马家窑中学、椒山小学和万纪小学校园里,师生们同样迎来了线下复课的激动时刻。迎接孩子们重返校园的,除了当地老师,还有在此支教的刘汝馨、王菁、邵广元、刘雅青、伊慧五位青岛老师。按照国家和省、市工作部署,青岛市市北区教体局创新实施“组团式”人才帮扶模式,新学期选派五位优秀教师到甘肃临洮,开展为期一年的支教工作。从9月6日正式上岗,到现在收获越来越多学生的信赖和依恋,五位老师肩负着沉甸甸的责任,努力克服高原反应、气候环境不适等困难,将爱与奉献的师者故事,写在彩陶之都甘肃临洮的沃土上。

不负期待 他们把美与快乐带到异乡课堂

“我们五人分到了当地的三所学校,其中邵广元老师分到了马家窑中学教生物,刘雅青老师和伊慧老师在万纪小学分别教语文和数学,刘汝馨老师和我在椒山小学教授数学和美术。”作为市北区甘肃临洮支教团的组长,来自青岛启元学校的资深美术老师王菁告诉记者,虽然老师们分到的学校、负责的学科不同,但都面临同样的挑战——用最快的速度完成对当地教材、学情和教学节奏的适应。9月6日抵达学校时,当地孩子们已经开学,怀揣着教育情怀和支教使命,老师们争分夺秒地投入紧张忙碌的教学中去。

“临洮教育不仅是定西教育的高地,在整个甘肃省也相当突出,我们支教的三所学校地处县城中心位置,家长对于教育和老师的期待也很高。”王菁介绍,近几年来,临洮教育乘势而上,驶上了发展的快车道,走在了定西市乃至甘肃省的前列。地处城区的三所“热点”学校,面临着学生多、班额大、师资短缺的难题。以王菁所在的椒山小学为例,因为师资紧张,原来的美术老师全部转成了语文数学老师。王菁来到学校之后,成为整个学校唯一的专职美术老师,每天要负责三到四节课的美术教学。“小学阶段美术教学最重要的是培养孩子兴趣,在他们心里种下艺术的种子,引导他们发现美欣赏美的能力。”在美术课堂上,除了多激励、多做正面引导外,王菁特别注重对孩子们审美鉴美等艺术素养的提升,引导孩子们分享创作想法、表达鉴赏感受,让美术成为他们挖掘自我表达自我、感知世界理解世界的渠道。

“教一年级本来就需要老师体力脑力双重付出,当地复杂的学情让老师们肩上的担子更重。”来自青岛立新小学的刘汝馨,负责一年级数学的教学工作,同时兼职教授音乐课、游戏课、健康成长课。以她所教的班为例,部分孩子没有接受过正规的学前教育,在习惯养成和课堂常规上略有欠缺;有的孩子是留守儿童,家里老人要同时带三四个孩子,老人不识字不会说普通话,在教育上心有余而力不足;还有的孩子来自建档立卡贫苦户……这些都需要老师们更多地关注和付出。“当地的家长们淳朴勤劳而可敬,有的家里之所以一个老人带四个孩子,就是因为父母拼尽全力要把孩子们从底下的乡镇转到县城,让孩子们享受到更好的教育资源。”面对这份期待,刘汝馨把全部心思和精力放在了孩子和课堂上。她把青岛先进的教学理念融入课堂,努力为孩子们创设更多的机会展示自我表现自我,竭尽全力寓教于乐,让孩子们在数学课堂上感受到快乐,让这些一年级新生爱上数学。

不辱使命

他们用行动书写敬业与奉献

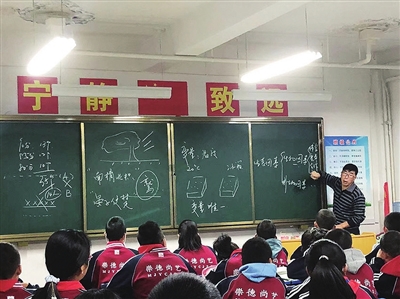

早上7点多当地天光未亮就已经抵达学校,晚上6点多学生放学才离校,一周十几节甚至二十节的课时量,这是支教的五位老师每天的日程表。对于其中唯一的中学老师邵广元来说,他的工作时长还要再增加至少1个小时。“我所在的马家窑中学是一所新组建的学校,学生们来自五湖四海,家长们充满期待,老师们同样肩负重担踌躇满志,老师们的付出和敬业程度让人动容。”来自青岛六十五中的邵广元告诉记者,快节奏是所有老师们共同的特点,早来晚走、课间放学后给学生进行个别辅导都是老师们的常态,甚至午餐时间都被老师们压缩到了最短。除了负责两个班的生物教学,他还担任学校的教研员,辅助教学主任完成各项日常教学教研事务。在繁重的教学教研工作之余,邵广元从未放松过对课堂质量的要求,他的“神奇课堂”深受学生的欢迎。在之前的一次课上,邵广元从当地的貂蝉湖里采集到了湖水和水棉,录制成视频播放给学生看。课堂上这一小彩蛋,不仅让学生们雀跃,也开拓了当地老师的备课思路。

10月14日,因受当地疫情影响教学转为线上。“那段时间每天一睁眼就开始上课,上完课批完作业已经到了晚上八九点,每晚学校都会组织教研会议,十点多教研结束还要准备第二天的网课。周末的时间开线上家长会,各科老师一一跟家长们交流,总结上周学习情况、提示下周注意事项。”刘汝馨介绍,在网课期间她也积极地把青岛的网课经验分享给当地老师,两地老师借助线上教研互通有无、相互取经,不断完善网课内容。在网课期间,邵广元老师除了白天上网课外,一周还有一到两晚要负责线上晚自习的答疑,周末也主动承担起了有需求学生的自习看管工作。

来自青岛平安路第二小学的刘雅青老师负责万纪小学低年级的语文教学,她利用课余时间和老师们研究教材、探讨教法,将所学所知毫无保留地与组内老师进行分享。来自青岛吉林路小学的伊慧老师,在线下教学的一个月里参与听课评课和教研活动十余次,在同级部开展级部交流课,在学校教育集团内开讲骨干教师示范课,还将青岛吉林路小学的家校共育经验在万纪小学、万纪教育集团分享。过去的两个多月,每位老师都在拼命努力全情付出,用行动书写敬业与奉献。

坚守初心

他们把愧疚牵挂化作动力

从东海之滨到洮河水畔,五位老师所面对的不仅是全新的教材、不同的学情,更有截然不同的气候环境和生活习惯。作为一支由资深老师组成的支教团,五位老师的教龄都在30年左右,年龄也在50岁上下。在昼夜温差达20℃、海拔两三千米的临洮,五位老师经历了高原反应、生病等一系列艰辛的适应过程,血压升高、头晕失眠、喘不动气、发烧生病……在初到临洮的第一个月,这些症状反复在老师们身上出现。但即便身体再不适,到了课堂上老师们仍然活力满满精神抖擞。

比身体上的不适更难捱的,是对家人的愧疚和牵挂。五位老师中,有的家里有80岁的老人,有的孩子还在上小学。家里老人被120急救车送到医院,怕耽误他们在临洮的支教工作,家里人一瞒再瞒;女儿想爸爸了,只能通过视频看看爸爸的样子,在挂断后偷偷掉眼泪……无论是远在临洮支教的五位老师,还是他们在青岛的家人,报喜不报忧都是彼此的默契。有了家人的支持和理解,五位老师也把这份愧疚和牵挂化作动力,更加投入到支教中。收获着当地老师们的信任与尊重,也收获着临洮孩子们的依恋和信赖,不断奉献与付出,让青岛教育与定西教育双向奔赴共同成长,这是他们的师者使命和支教初心。

观海新闻/青岛晚报 记者 王晓雨

前一期

前一期