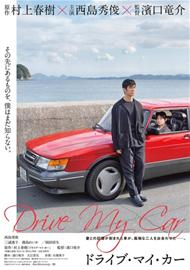

前段时间,第94届奥斯卡金像奖入围名单公布,滨口龙介凭借影片《驾驶我的车》获得了包括最佳影片、国际影片和最佳导演在内的十项提名。 《驾驶我的车》混编自村上春树短篇小说集《没有女人的男人们》中的多个短篇,在此基础上,滨口龙介又把契诃夫的《万尼亚舅舅》掰开揉碎融合进故事文本,结合滨口龙介作者化的处理,这样一部由三重文本交织而成的影片,放眼世界电影史也实属少见。

从《驾驶我的车》的制作和造势上不难看出,它要进入大众语境、参加主流评奖,而作为一个有着很强作者性的导演,滨口需要用一种最能被观众所接受的方式(铺设线索,相对完整的故事),消解掉自己的风格化内容,片中看不到滨口以往的实验性探索,演员台词的写作趋向口语化,关于“偶然性”的状况和两性情感的捕捉也尽量削减。尽管不是熟悉的滨口,但仍有许多段落的处理可圈可点,比如电影刚开始,从男主家福和妻子的顺、逆光摄影,到之后妻子与情人的同画框对比,滨口巧妙地利用镜子,在镜中家福间接看到妻子的出轨行为,结合前一段的固定机位,滨口把镜子隐喻成两人间的隔阂、家福跨不进的空间,这时家福视角下,妻子跟自己相处时说的那些出轨细节,反倒成了自我安慰的资本,也为之后遇到其出轨对象时创造了“权利的幻想”。滨口用镜头语言完成了叙事的目的,这个顺时推移的场景调度,呈现出他轻盈细腻的影像处理手法。

村上春树的小说很难被影像化,他的文字常传达一种情绪和感觉,文学对比影视有个天然的优势,就在于它足够抽象,很多情感的传达是作者与读者共同完成的,影像太具象,也就不能给观众留下什么空间,而《驾驶我的车》对村上原著中“疏离现实”的表现,目前看起来已足够令人满意。片中作为故事核心出现的,实现身体空间移动的交通工具和实现语言空间转移的通信工具,始终无法对位,一面是尽力缩短人与人距离的工具,另一面是承认人与人距离的方式,甚至两者放在一起时,比如车内的录音带,比如船舱里的电视机,也统统被“剧场化”了。乘坐交通工具长久往返两地,是对自身存在的反复确定,在排练场地与短暂居所间行驶的车,并非一味地向前行驶,而是戏剧性的迂回,停顿和折返,颇具村上小说的气质;反过来,充满欺骗的视频通话、仅用于追踪结果的新闻报道和标志灵感枯竭的亡妻录音,也都成了人与人疏离、失联的佐证。无论驾车去哪,无论怎样表演,电影和小说里的人们都要走向无因果的必然。

万尼亚舅舅在同名短篇中被一笔带过,而在电影中却有着很重要的地位,一方面来自滨口对舞台剧的热爱,另一方面它丰富了电影的内容,使得文本不断拓展,涉及的话题愈发庞杂繁复。影片后半段,电影生活化情境的塑造被舞台剧的表演一次次打破,滨口龙介利用万尼亚舅舅的台词完成了不同空间上的表达和补充,让大部分情节都有一个明确的指向。片中的演员排练俨然是一场家福与妻子出轨对象的不平等角逐,家福始终坚持自己之于其他出轨对象的特殊性,在得知妻子对他们的平等后,自己的“权利的幻想”一下子被击碎,如同万尼亚舅舅的精神崩塌,突然发觉长久以来信任的东西无法再支撑自己。家福在角逐中落败,而贯穿始终的亡妻的“空白”,似乎依然印证着“人活着得有个念想”的契诃夫式主题。回过头来,这一段的处理中,电影与戏剧的无缝衔接产生了一种刻意性的平面交叉,而非呼应的闪光,重复的表达似乎变得累赘,失去了力量。