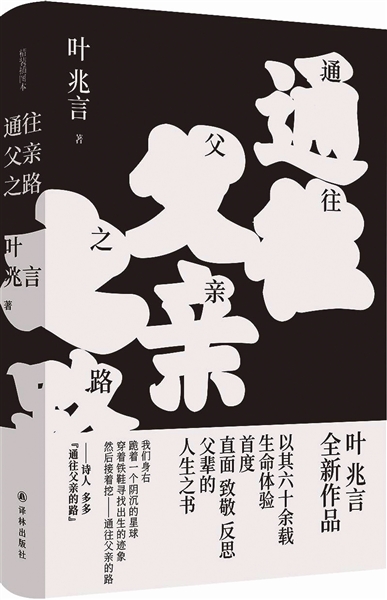

《通往父亲之路》 叶兆言 著 译林出版社2022版

■赵蘅为图书设计的插画。

□青岛日报/观海新闻记者 李 魏

“当今文坛,叶兆言被看作是一个极度个性化的存在,基本不站在风头上。”2018年,叶兆言的秦淮三部曲终结篇《刻骨铭心》出版,紧接着又是南京通史《南京传》面世,引发评论界再度发声。他被看作是一个被低估了的作家,就像酱香型的酒一样,越放越陈,越陈越香。“不要看他表面上很谦卑,在一个比较谦卑的外表下面,内心是非常自信的。”曾经有人这样评价他。

叶兆言的自信源于他对自己写作目的和方向的笃定,就如同这本刚刚在虎年春节面世的新作《通往父亲之路》,他坦言这是他一直以来都想写的一部书,是他内心深处最想要表达的东西。“我想写一些中国式的父子,这是一个大概念,我和我的父亲,我的父亲和我的祖父……其实一直以来,我对每一代文化人的演变都比较有兴趣,这次写父亲,也是很想走进父亲。走进父亲是希望成为父亲那样的人,是一种追求。但小说中写到了那种失落,自己越走进父亲越发现自己的不堪,这种体验是带有某种普遍性的……”

“我们在通往父亲的道路上,究竟遭遇到了什么?”这是叶兆言过去40年创作生涯始终想要追问的命题。

以60载生命体验回归写作初心

“通往父亲的道路太漫长,张左发现他从来就没有真正走进过张希夷。”张左和张希夷是中篇小说《通往父亲之路》中的主人公,这部叶兆言新作在虎年到来之际正式出版面世,讲述这对父子的故事,也讲述了一个家族的时代记忆。

张左出生不久,父母即因不和分开,他自幼由外公魏仁与外婆抚育,与其父张希夷情感疏离。时光流转,晚年的张希夷声名大噪,父子二人亦交往渐密。张左、张希夷、魏仁三代人,是父子或师徒,有恩亲,更有离合疏近。这本书是叶兆言以其六十余载生命体验,首度直面、致敬、反思父辈的人生之书,也是一场探讨父子关系的文学漫旅。

笔耕四十载,《通往父亲之路》是一次回归写作初心的创作。这一“初心”在2020年同样是译林社出版的散文系列中也时不时地冒出来。在《午后的岁月》与好友余斌的对谈中,他提及读研时既有的一个想法——“我总觉得一百多年来,中国几代知识分子的历史让我入迷。我想如果有可能,我要反映这几代知识分子,构成一个系列。”叶兆言告诉友人,他深知自己的想法有多天真,但还是忍不住勾画一大堆宏伟蓝图:章太炎、康有为是一代人;第二代是他们的学生,鲁迅这一代;再后面是比他们小一茬的,我祖父(叶圣陶)那一辈;然后更小的一茬,到新中国成立前夕……“我想以这些人为主角,构造出一部所谓的“史诗”小说。

叶兆言说,一个醉心写作有抱负的人,不免都会产生类似幼稚狂妄的想法,这个野心并没有实现,至多也就是在后来的一系列散文中,找到一点点蛛丝马迹。这一系列散文除了《午后的岁月》作为对谈,其余的则包括《陈旧人物》《陈年旧事》《杂花生树》《群莺乱飞》《诚知此恨人人有》五种,如他自己所言,这些掌故之类的东西是为圆一直都未实现的梦,慢慢地,它们将汇成一本大书,成为开始,却还没有完结。或许《通往父亲之路》,就是这个幼稚念头和未曾实现的野心的延续。

文化世家关于祖辈父辈的文化反思

自上世纪80年代起,叶兆言一直保持着创作数量与品质的双重优势,却始终不温不火,从先锋作家到新历史小说作家、新写实主义作家,再到南京作家……他的多面性和丰富性,也使他因此不断被归入不同的身份类别。对于这些归类,他都不以为然,认为只不过是评论家或是读者的个人喜好而已,“以我最初的文学信念,作家是不该归属于哪个流派的,一个优秀的作家应该以单数出现,独一无二,而不应该以群的面貌出现,也不应该以某个城市的代言身份出现。所有优秀的作家都应该是一个革命者,都是充满了背叛精神的人,永远不要依附一个强大的群体。”

作为一位写作的革命者,叶兆言从未停止对文化的代际反思。出身文化世家的叶兆言,从小耳濡目染大家的气韵,文学史上那些耀眼的明星,大都是其家中常客,祖辈父辈的特殊经历,也令他对20世纪中国数代知识分子命运投以持久观照。在他笔下,父子关系的文学漫旅亦掺杂着浓郁的文化反思。

在与友人的对话录中,他坦陈,自己一直在琢磨的不是文学本身的演变,而是历史的演变,他从历史缝隙发现他们的来路去处,一度悲观认为超越父辈几乎是不可能的,从学问、知识来看,人的素质是在急剧退化的,“鲁迅谈起章太炎先生,我祖父(叶圣陶)那辈人谈起鲁迅先生,我父亲谈起祖父那一辈,然后就是我谈起父亲和他的朋友。一句话,我们都成了‘九斤太太’的后人,历史仿佛早已写好了,注定了一代不如一代,我们这些不肖子孙,似乎都不可能再超越父辈。”写这样一本书,用意正是向“父辈”致敬。“在我生长的环境里,父辈们一直都是高山仰止,高不可攀。大家好像总是生活在父辈的阴影下,我的父辈、父辈的父辈、祖父辈的父辈,他们的历史始终都闪耀着迷人的光辉。”

作为作家,高产的叶兆言书写了近千万文字;但身为人子,他却从未在书中直面父辈这个人生话题。通往父亲的道路太漫长,这次,他卸下精神的重负,决意聚拢那些散失在记忆深处、历久弥新的困惑。

浅显文字中充满生活和年代的质感

“张左跟着张希夷去养牛班,预先准备好了一盏风灯,这玩意张左过去只是在电影上见过,看了觉得新鲜,张希夷便让他提着……牛棚的确是臭,一种很奇怪很难闻的味道,张左跟张希夷挤一张小床,一人睡一头,刚睡下,张希夷突然坐起来,说不行,你得洗脚,又是球鞋又是尼龙袜,肯定臭得不行,我最怕脚臭。他爬起来烧水,烧热了,倒脸盆里,又兑了冷水,让张左洗。脸盆是新带过来的,张左心里就想,脸盆是用来洗脸的,怎么先让他洗脚。洗完脚,继续上床睡觉,牛棚里的气味呛鼻子,辣眼睛,在这样的环境里,张希夷竟然还会嫌儿子脚臭,张左感到有点不痛快,觉得父亲在嫌弃自己,并不是很欢迎他的到来。这么想着想着,觉得挺委屈,因为路上太辛苦,很快也就睡着。”

叶兆言的文字,浅显中总有一种奇妙的生动,这种生动感在这部中篇中依然显见。想起文学评论家谢有顺曾经对他作品的评价,“如果你读兆言小说就会发现,那些器物的东西,包括院子里种什么植物、什么天气、穿什么衣服,都使得他能够落实和还原一种生活,而且这种能力让他写的小说特别有质感,让我们觉得能够感受到那个时代生活的气息。”

如果说小说的肉身就是人如何活着,写小说的能力就是在人物身上把一种生活展开,叶兆言显然是此中高手,或许正如谢有顺所言,正是这种常识感的建立,使叶兆言的小说充满生活和年代的质感,生机勃勃,趣味横生。

最后要提到翻译家杨苡之女赵蘅女士为小说绘制的插图,同样精准还原时代场景和情感氛围。比如“爬中山陵”插图,中山陵石阶数俱为真实可考;“邮递员送信”插图,上世纪六七十年代邮递员衣服上有几粒扣子,信封上“为人民服务”的时代印记,均妥帖地得以呈现。文字与插图如此相得益彰,亦为这本书增色。